编者按:为全面回顾展示党的十八大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,学校党的建设、学科专业、教育教学、人才队伍、科研创新、学位与研究生教育、校园建设、国际合作、办学条件保障等各项事业发展所取得的辉煌成就及走过的光辉历程,唱响主旋律,弘扬正能量,努力营造迎接党的二十大胜利召开的浓厚氛围,学校特举办主题为“我们这十年——献礼二十大,奋进新征程”办学成就展示活动。充分利用全媒体平台开辟“非凡十年,出彩理工”专栏,刊发系列报道,展现学校落实立德树人根本任务,深化综合改革,统筹疫情防控、事业发展和安全稳定的特色亮点,展示理工人踔厉奋发、昂扬向上的精神风貌,奋力加快“双一流”创建、国内一流特色高水平大学建设步伐。

“非凡十年,出彩理工”(第10期)

我们这十年 献礼二十大——河南理工大学社会科学工作十大亮点

亮点1:抓党建促发展深度融合,哲学社会科学工作再上新台阶

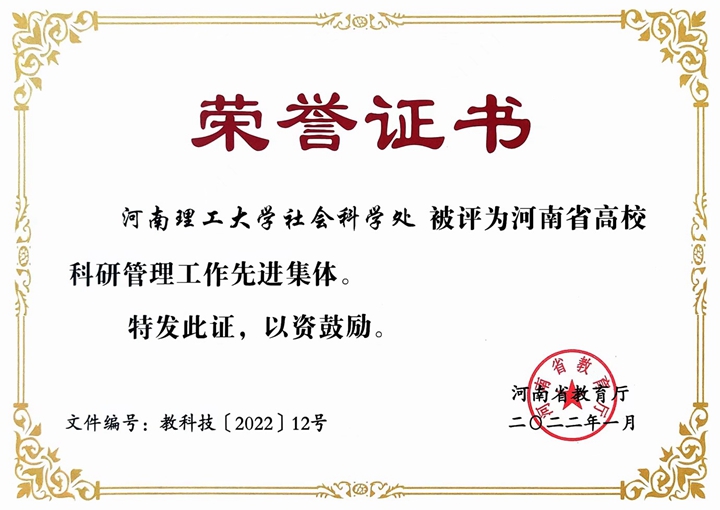

十年来,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,面向加快构建哲学社会科学创新体系重大需求,支部党建和业务工作同谋划、同部署,聚焦“提升水平、凝练特色、支撑发展”主线,坚持“创新团队-重大项目-一流成果-创新平台”四位一体融合发展思路,打造五张人文社科特色品牌,建立了适应新时代要求的 “学校-学院-平台团队”三级高效协同的管理服务新机制,形成了彰显理工特色的哲学社会科学工作新模式,改革举措成效被河南日报报道。先后实现国家社科基金重点项目、省社科成果一等奖、首批高校新型品牌智库等重大突破。荣获“河南省高校社科管理先进集体”“河南省高校实施哲学社会科学繁荣计划先进单位”“全省哲学社会科学规划工作先进单位”等荣誉称号。

亮点2:超前培育多方协同,重大项目承担能力显著提升

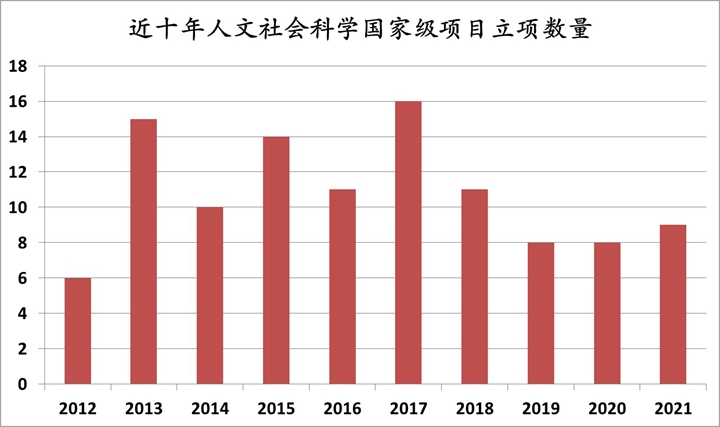

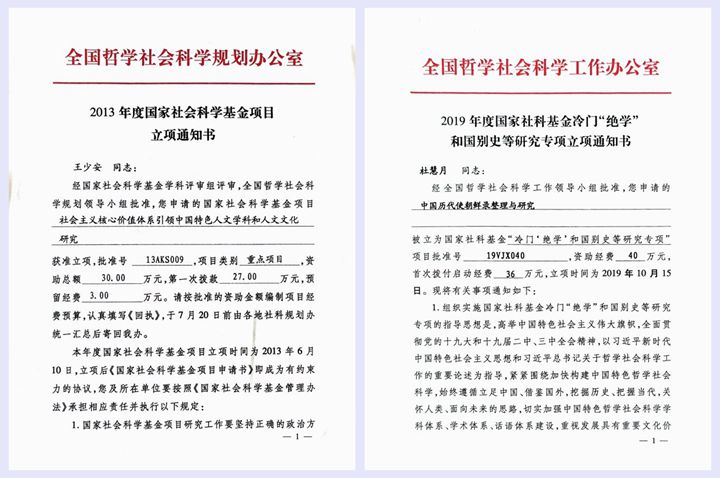

十年来,以服务学科专业建设为引领,聚焦重大项目承担能力提升,发挥能源经济、应急管理、太极文化、乡村振兴、生态文明等五张特色品牌优势,按照“聚焦重大、自下而上、重点突破、引领发展”的原则,分类分层设立国家社科基金重点、基本科研业务费、校内人文社科基金等培育专项,打造多级项目培育体系,建立全校教师高水平人文社科研究数据库,构建“学校-学院-平台团队”校内外三级项目联动论证体系,实施“学院-平台-团队”协同跟踪项目机制。先后实现国家社科基金重点、艺术学、教育学、冷门绝学项目零的突破,获批国家社科基金项目51项(重点项目3项),教育部人文社会科学研究项目57项,省部级项目270项,立项经费达5560万元。

亮点3:加强整合明确重点,一流人才和团队建设成效显著

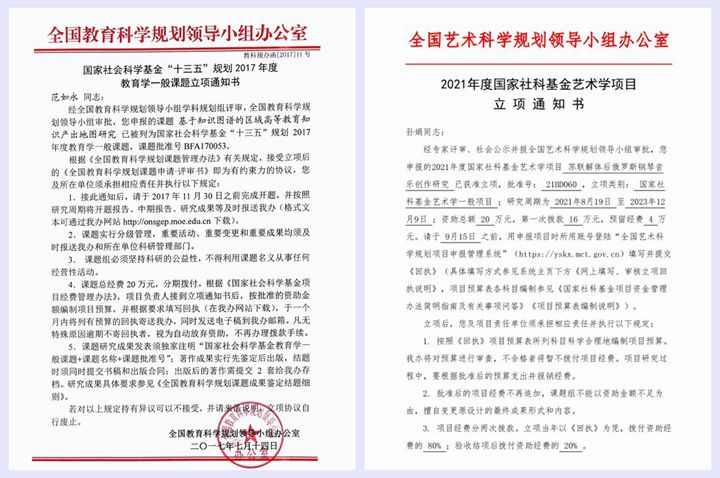

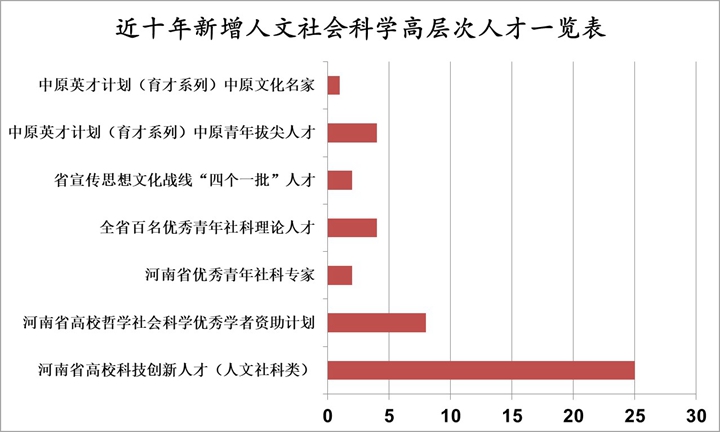

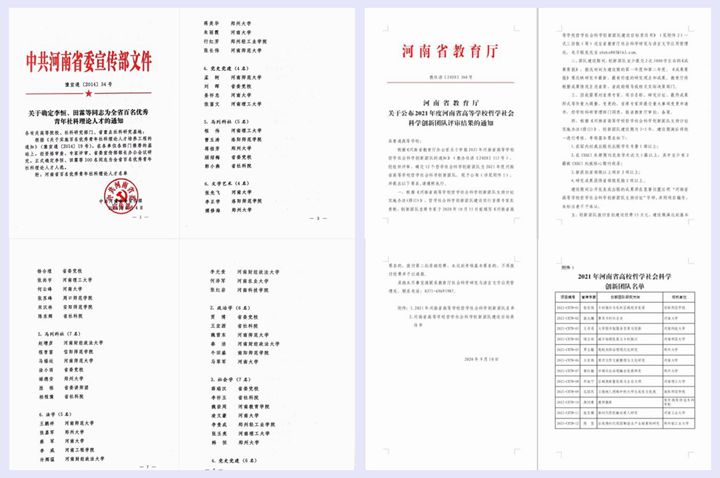

十年来,以重大项目为纽带,加强优势资源整合,坚持“人才-团队-平台”建设三位一体,设立杰出青年、高层次人才、创新团队等培育专项项目,分类分梯次筛选重点人才和团队培育对象,引导优秀人才和团队凝练方向、突出重点、强化特色,形成 “层次清晰、梯次成长、特长发展”的校-省两级人才团队培育建设体系。累计培育各类人才50余人,获中原文化名家1人、中原青年拔尖人才4人,省“四个一批”人才、省高校科技创新人才、省高校哲社优秀学者等省部级人才41人,焦作市青年社科专家等地厅级人才称号39人;培育校级创新团队10个,获批省高校哲学社会科学创新团队9个,位居全省高校前列。

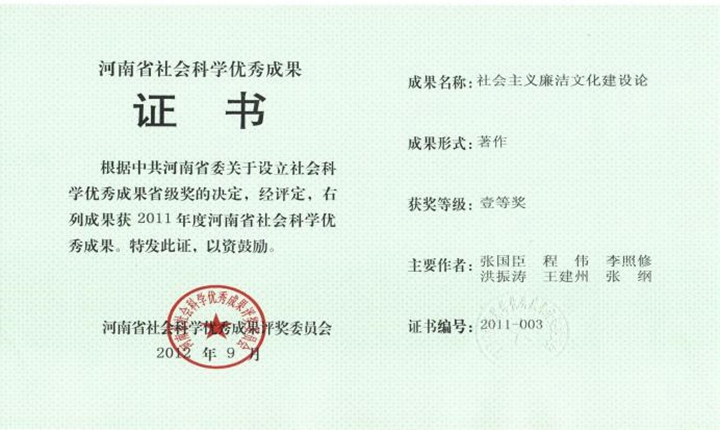

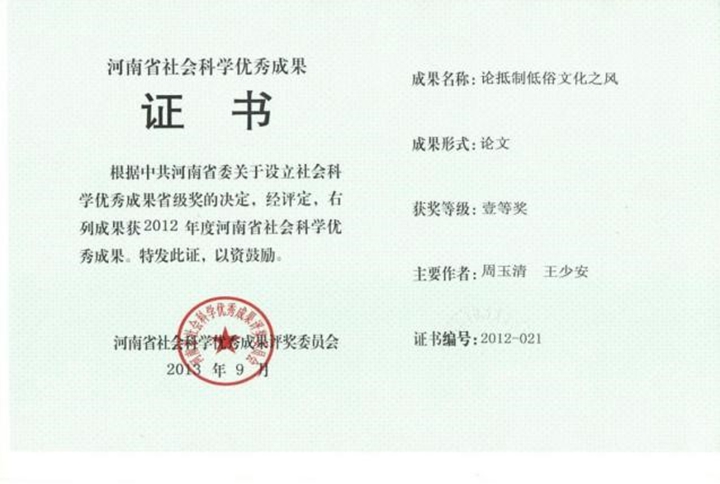

亮点4:坚持规模质量相协调,一流成果产出能力全面增强

十年来,以支撑学科专业建设为目标,代表性成果产出与规模相协调,以突出解决重大理论和现实问题为导向,加强顶层谋划和前期培育,依托重大项目、高层次人才、高水平团队、高端科研平台,夯实基础研究,推进应用研究,强化交叉研究,高水平成果产出能力不断增强。先后实现河南省社会科学优秀成果奖、中国煤炭行业社科成果奖一等奖突破,累计获省级社科优秀成果奖励102项(一等奖4项,二等奖43项,三等奖55项),地厅级奖励430项;共发表CSSCI、SSCI收录等高水平论文1000余篇(其中“三报一刊”、顶级期刊论文210篇),刊发优秀网络文化成果和理论性文章260余篇(人民网、光明网等省级以上官方网络媒体75篇);出版学术著作290余部(人民出版社等全国百佳、省教育厅权威出版社103部);被党中央国务院相关部委、省委省政府及部门采纳或领导批示决策咨询成果52项,被人民日报社《内部参阅》、教育厅《资政参考》等省级以上内参刊用决策建议87项。

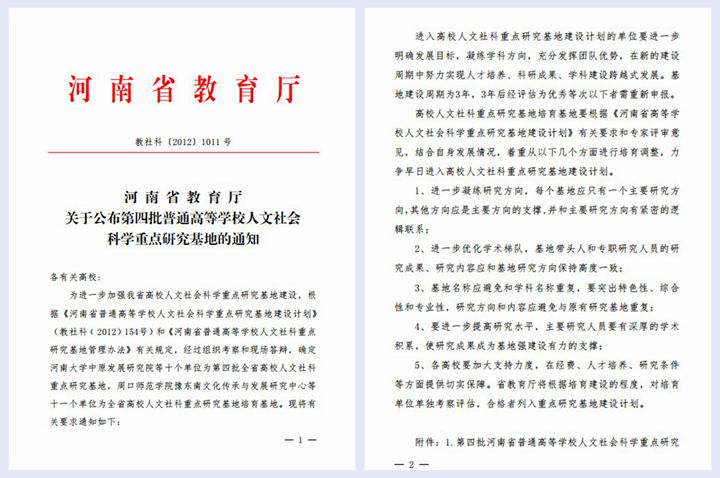

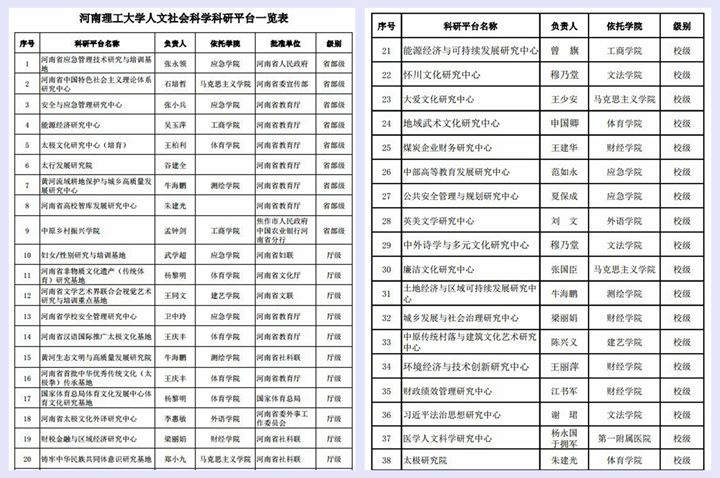

亮点5:加强整合突出特色,平台内涵建设与组织化水平持续提升

十年来,紧密围绕国家、区域和行业发展战略重大需求,以支撑学科专业建设为牵引,聚合重大项目、人才团队等各类优势资源,凝练研究方向,突出能源经济、应急管理、太极文化、生态文明等优势特色,按照点面结合、突出重点、分类实施原则,探索建立分级建设、分层管理、分类考核“学校-学院-平台”三级联动管理新机制和“小实体-大协同”平台运行新模式,平台建设组织化水平不断提高。先后获批“河南省中国特色社会主义理论体系”“安全与应急管理”“能源经济”“太极文化”“黄河流域耕地保护与城乡高质量发展”研究中心等省部级平台9个,“财税金融与区域经济研究中心”“河南省非物质文化遗产(传统体育)研究基地”等地厅级平台11个,立项建设“太极研究院”“习近平法治思想研究中心”等校级科研平台18个。

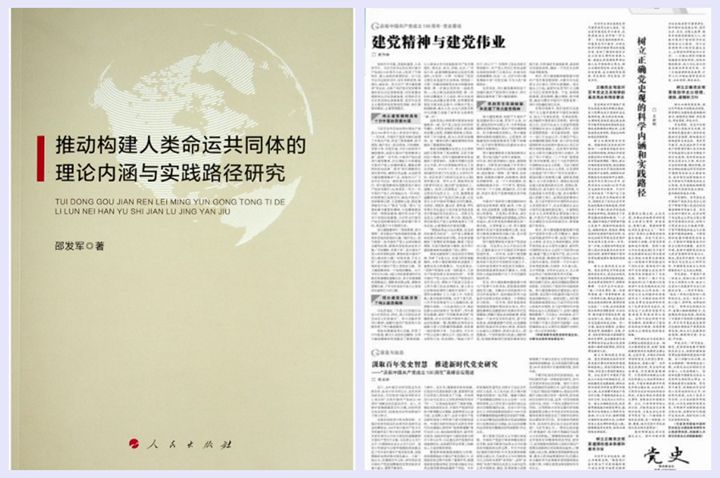

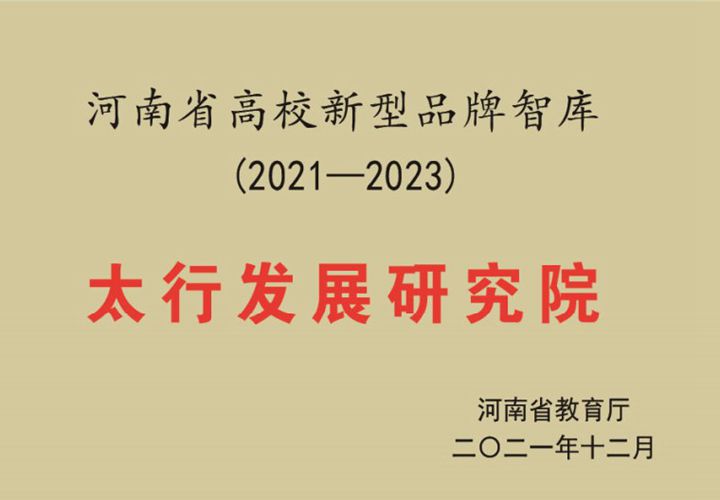

亮点6:搭建平台健全机制,智库综合影响力不断扩大

十年来,充分发挥“智囊团”和“思想库”作用,率先在全省成立高校新型智库太行发展研究院,并与原河南省政府发展研究中心、焦作市政府签订共建协议。坚持“立足河南、面向全国、推动决策、服务发展”的思路,从方向凝练、激励政策、成果产出等方面完善体制机制,智库“五个力”全面提升,先后入选河南省首批高校新型品牌智库、新型智库影响力十强名单。14项对策决策建议被省部级以上领导批示;120余项建议被相关单位采纳,其中《县级政府全面实施预算绩效管理的问题与对策》被省财政厅和审计厅采纳推广应用;累计承担决策项目51项,成果《焦作市九大产业链图谱》写入焦作市第十二次党代会报告;助力脱贫攻坚、乡村振兴等做法被《光明日报》、《河南日报》等媒体报道。

亮点7:聚焦重大现实战略需求,社会服务和决策支持能力稳步提高

十年来,以全面增强应用对策与决策咨询服务支持能力为引领,主动服务国家、省、市重大战略和行业发展迫切需求,坚持“产学研用结合,增强协同创新能力,持续提升支持水平”思路,聚焦能源经济、应急管理、乡村振兴、国土规划、高质量发展等重点领域,全面深化与各级地方党委政府及企事业单位的全方位合作,构建“互利双赢、需求对接、应用对策咨询、成果转化推广”全链条支撑服务新模式。共建中原乡村振兴学院、河南(焦作)应急科学产业研究院、云台山旅游学院、太极研究院、绿色低碳产业研究中心等校地、校企合作平台35个;与焦作市人民政府、河南省应急厅等21家单位签订产学研合作协议;实现单项社会服务与决策咨询项目100万元突破,累计签订项目264项,经费达5180万元;向各级党委政府、部门、企事业单位提交决策咨询建议170余份;600余人次受邀为各级党委政府、企事业单位专题讲座、业务培训和决策咨询。

亮点8:全方位对外学术交流,人文社科学术影响力不断彰显

十年来,聚焦改善人文社科研究外部发展环境和提升学术影响力,围绕社会热点和学术前沿问题,坚持“走出去、请进来”,充分利用学术会议、学术研讨、学术讲座、项目合作等多种渠道,进一步深化与境内外高校、科研机构的学术交流,人文社科研究国内外学术影响力与外部发展环境得到显著改善。牵头发起海峡两岸应急管理论坛、中国?焦作国际太极拳高峰论坛、河南省城乡融合发展与乡村振兴高层论坛等高端论坛,举办或承办中韩“危机与应急管理”双边研讨会、“全国能源经济青年论坛”“河南省基层应急管理体系和能力建设研讨会”等重要学术年年会和论坛30余场,邀请了美国、德国、意大利等国家和地区的46位知名学者专家进行学术交流,派出50余人次参加学术学术会议并做学术报告;与中国台湾、韩国、美国、意大利等境外30余家科研机构建立长期学术交流机制。

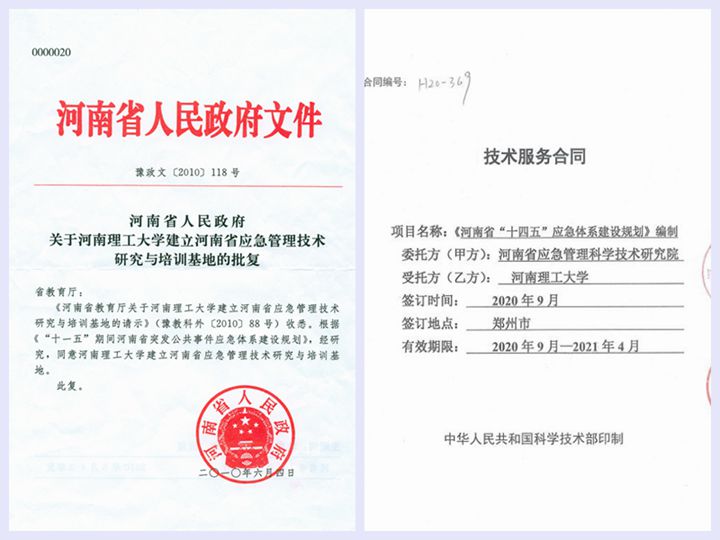

亮点9:勇担时代使命先行先试,打好“应急管理牌”

十年来,全面贯彻落实总体国家安全观,聚焦应急管理政策、矿山应急管理、智能化应急管理等领域重大理论和现实问题,整合资源,多方联动,获批全国首家省级应急管理技术研究与培训基地,率先成立河南省安全与应急管理研究中心,组建首家河南(焦作)应急科学产业研究院,发起海峡两岸应急管理论坛。提出应急体系规划编制新理念与新模式,受邀参与国家应急管理科技十四五专项规划论证,河南省应急体系“十三五”“十四五”应急体系规划及《郑州市防汛应急预案》等各类应急预案编制50余项。构建了矿山风险“辨识-分析-评价-处置-预警”全过程风险管控体系,为河南、山西、陕西等80对矿井灾害预防提供支持。参加应急救援决策40人次,开展业务培训1万余人次,科普教育近30万人。

亮点10:深化改革有组织科研,服务学校“双一流”创建

十年来,以支撑国内特色高水平大学建设和“双一流创建”为引领,坚持目标导向、问题导向和效果导向相统一,深化“放管服”改革,坚持从项目管理、经费使用、成果产出、激励奖励等方面精准发力,先后出台相关制度20余项,构建了“出成果、出人才” 哲学社会科学高质量发展的制度保障体系。加强有组织科研,科学制定《学校“十四五”科技创新规划》,明确新时期学校哲学社会科学工作的指导思想、目标任务和工作举措;面向国家、区域重大需求,打造以创新团队为主体,以重大项目为纽带,以高水平创新平台为支撑的新型科研组织形态,重大理论和现实问题研究与成果产出能力显著提升,为建设国内一流特色高水平大学和“双一流创建”做出应有贡献。