2013年5月11日,《河南日报》第3版以《他曾自卑,也曾绝望,但最终化茧成蝶——脑瘫博士舞出自强Style》为题,并配发图片报道我校毕业生张大奎自强不息,自信自立,最终梦想成真的艰辛历程。相关内容如下:

他曾自卑,也曾绝望,但最终化茧成蝶

脑瘫博士舞出自强Style

□本报记者 惠婷 实习生 侯梦菲 本报通讯员 徐春浩

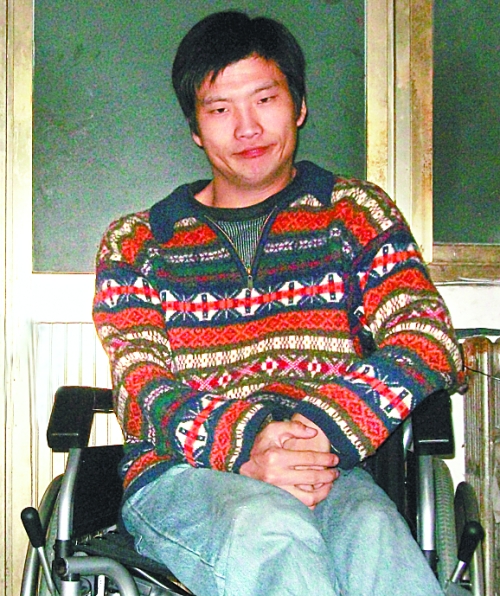

《河南日报》:张大奎

5月10日,2012年度寻访“中国大学生自强之星”活动最具分量的奖项出炉,北京理工大学博士生张大奎等10人获得“中国大学生自强之星标兵”称号。

在团中央、全国学联主办的该项评选活动中,脑瘫博士张大奎列在“标兵”的首位。

张大奎1981年出生于焦作博爱县。他说,他的成长离不开父母的训练及母校的培养。

采访张大奎并不容易,因为从小脑瘫,他语言表达很吃力,我们的采访多是通过电子邮件和QQ聊天进行的。

站起来,实现行走之梦

大奎出生时体质就弱,一次高烧导致了严重的后遗症。不到两岁,他被确诊为“核黄疸后遗症”,俗称小脑瘫痪。医生说,这样的病没有好的治疗方案,唯一的方法是通过自己锻炼,恢复身体的部分机能。

当同龄人开始跑跳嬉戏的时候,他却只能在地上爬。但大奎的父母始终坚信医生的建议,自创了属于大奎的锻炼方式。

“父母开始时是在两棵大树中间绑上两根竹竿,让我双臂架在上面练习腿力。”当大奎可以借助双臂在竹竿上的着力“行走”时,竹竿又被换成了粗绳子,这样就不得不依靠双脚的力量了。

刚开始这样锻炼,大奎经常是走到一半就双膝跪倒在地,膝盖不知道磕破了多少次。父母在他摔倒的时候很少会直接过来帮他,总是鼓励他自己想办法站起来。

9岁时,大奎终于可以借助拐杖“走路”了,18岁上高中时他学会了骑三轮车,实现了像别人一样正常行走并能生活自理的梦想。

“现在觉得真庆幸。”大奎说,幼时也曾记恨父母的“狠心”,但现在他非常感激父母当年的良苦用心。

求学路,坎坷后见彩虹

大奎的求学路充满艰辛。他写字很慢,如果写快了手臂就会颤抖,字迹就潦草,每次考试对于他来说都是挑战。

2002年高考后,大奎选择到黄河科技学院读专科。专科毕业后,他选择继续深造。备战“专升本”考试的半年,他没日没夜地复习,一日三餐都请同学帮忙从食堂带。2006年,他顺利被河南理工大学计算机学院录取。2008年,他考取了该校的硕士研究生。

考博,是大奎的又一个目标。考取博士前,他联系了几位相关领域的博导,但得知他的身体状况后,都杳无音信。几经周折,联系到了北京理工大学樊孝忠教授,樊教授说需要考虑一下。大奎以为又没戏了。绝望时,他收到了樊教授的回复:“你可以考我的博士,但是我不会给你任何特殊的优待,能不能考上,完全要靠你自己。”

2011年,大奎被录取为北京理工大学计算机专业的博士。

“我是一个不幸的万幸儿,”大奎说,“当今社会给了残疾人更多的接纳和尊重。一路走来,无数人曾经无私地帮助过我。”

“这就是我的style”

因为脑瘫,大奎从小就跟别人不同。他坦言,“作为一个残疾孩子,心底的自卑是难以启齿的。”但现在,他已经能够自信地说出下面这些话:

“我就是天生与众不同的,我走路特别,说话特别,写字特别,这就是我张大奎的style(风格)。我值得被看到和听到。我来到这个世界,就是为了给这个世界带来一些不同。”

大奎仍然坚持自己的方式生活。每天他都会拍一张窗外的照片上传到微博,从刚开始杨树尚未吐芽,一直拍到现在树木郁郁葱葱,从不间断。他说,每天早上拍一张照片,晚上睡觉前发个微博正好总结一下一天的得失和心得。一方面规范了生活规律,另一方面,保持了对生活细节的思索,就像观察窗外的树木发芽一样,只有细细品味,方能从生活中学到更多。